★ 研究紹介

研究内容(概要紹介)

最近の電子機器は,高速化,小形軽量化などの点で目覚ましい発展を遂げていますが,コンピュータなどの高周波の電気信号を利用する機器は不要な電磁波を放射し,他の機器を妨害する可能性があります. 複雑な電磁環境の中でも機器を共存して動作させるための学問体系が電磁環境学/環境電磁工学(Electromagnetic Compatibility: EMC)です. EMC問題を解決することは,安全安心な電磁環境を実現するための重要な技術であり,高品質な電子情報化社会の確立への貢献につながります.

本研究室では,同じEMC分野をテーマとしている肖研究室と密接に連携しながら,EMC,特に高周波信号の伝搬や不要な電磁波の発生に関して,実験及びシミュレーション(自作及び市販ソフトウェア)の両面から研究しています. そして,EMCの研究を通じて,伝送線路などの最適設計や、高周波・広帯域用途の新しい信号処理,機能集積回路に関する研究にも取り組んでいます.

電子機器の形態は多種多様であり,機器毎に異なった問題が表面化しますが,基本的な電磁気現象には共通的原理があると考えられます. 基礎に立ち返った研究を通じて,技術のイノベーションや今後の社会の要求に答えるための研究開発の推進に貢献できるように,本研究室では,単純化したモデルから基本現象を明らかにし,EMC問題の発生の源を明確にすること,もしくは解決の糸口を見つけるための徹底的な基礎研究として,プリント回路基板上およびその周辺に発生するEMC問題にチャレンジしています.

いずれの見地でEMC問題を扱うにしても,個々の問題をケーススタディとして扱いつつも,EMC問題の本質となる現象を明確にするアプローチとなるように心掛けています. 最近ではGHz帯の高周波を伝送するようになった伝送線路について,伝送信号の品質を保ちながら外部にノイズとして放射される成分を小さくするためにはどのようにしたらよいのかについて,構造や対策部品の最適設計を含めて研究しています.

単純なモデルから設計のルールの原則を知ることや,得られた基本原理は,様々なモデルへの応用が可能になり,電磁ノイズの対策が進展すると考えられます.

● 不要電磁波・雑音防止及び対策技術

- プリント回路基板,フレキシブルケーブルからの不要電磁波放射とその抑制に関する研究

- 差動伝送線路の伝送特性及び不要電磁放射の評価

- シールドを実装したFlexible Printed circuitの伝送特性及びシールド効果の評価

- 多項式カオス展開を用いた電磁特性の効率的な統計解析

etc. - 障害フリー高機能電気接点の開発

● 電磁現象の新しい利用

- 機能集積回路,分散遅延デバイスの開発

- メタマテリアルのEMC分野への応用

● EMC計測

- 磁気インピーダンス効果型磁界センサの開発

- 電磁界分布の可視化に関する検討

● EMC設計

- 電子機器(電気・電子回路,伝送線路,電波吸収体など)の設計手法の検討

- 選好度付きセットベースデザイン(Preference Set-based Design)手法を用いた多目的最適化(満足化)

- 品質工学とセットベース設計を融合したロバスト設計

- ニューラルネットワークなどの人工知能技術を用いた自動設計

- トポロジー最適化

- 八賀優人,萓野良樹,上芳夫,肖鳳超: 多項式カオス展開を用いたツイストペア線路の統計的解析, 2023年電子情報通信学会ソサイエティ大会講演論文集, B-4-49, 229(2023.9)

- 八賀優人,萓野良樹,肖鳳超: 線路高と線路間隔にばらつきがある多線条不均一伝送線路のコモンモード電流の多項式カオス展開を用いた統計的解析, 信学論C, J108-C(4), 103-107 (2025.4)

- 加島若奈, 山極大葵, 萓野良樹, 上芳夫, 肖鳳超: 線路間隔に自由度を与えた Noncommensurate伝送線路オールパスネットワークの群遅延最適設計に関する一検討, 2023年電子情報通信学会ソサイエティ大会講演論文集, B-4-10, 190 (2023.9)

- W. Kashima, Y. Kayano and T. Yamagiwa: Group Delay of Noncommensurate Transmission Line With a Degree of Freedom in Line Gap, in Proc. EMC Japan/APEMC Okinawa, 404, Okinawa (2024.5)

- J. Sakamoto, Y. Kayano, Y. Iiyama and Y. Kado: Multi-Objective Satisfactory Design of Differential Amplifier Based on Quality Engineering Approach, 2024年電子情報通信学会総合大会講演論文集, C-15-19, (2024.3)

- 小松勇斗, 萓野良樹, 上芳夫, 肖鳳超: NGnetを用いたトポロジー最適化による屈曲差動伝送線路の設計に関する一検討, 2023年電子情報通信学会ソサイエティ大会講演論文集, B-4-50, 230 (2023.9)

- H. Komatsu, Y. Kayano, T. Yamagiwa, Y. Kami and F. Xiao: Study on Design of Bend Differential-Paired Lines With Low Common-Mode Noise Using Topology Optimization, in Proc. EMC Japan/APEMC Okinawa, 24-27, Okinawa (2024.5)

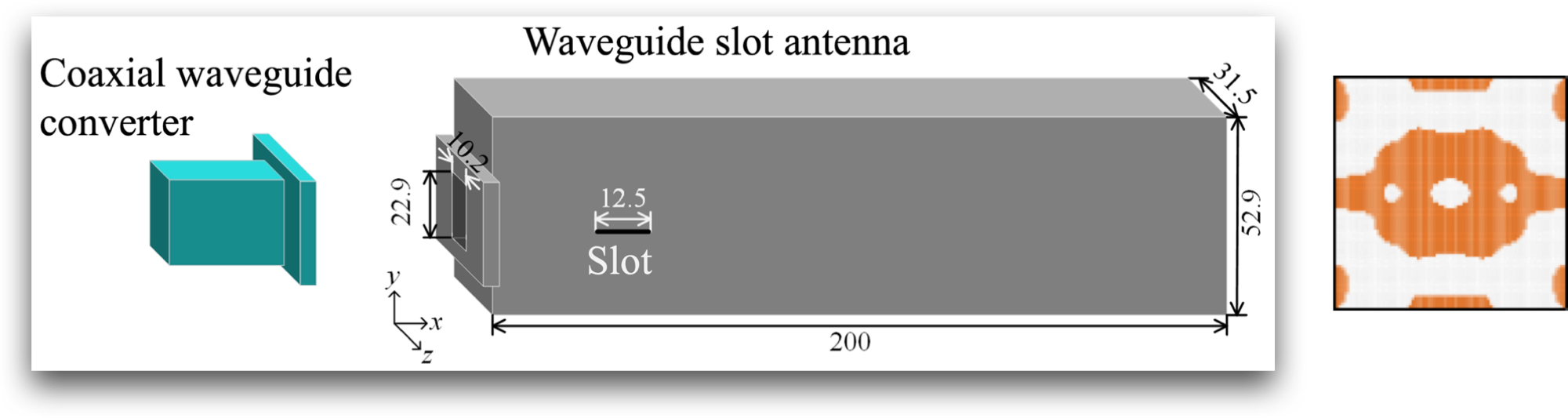

- 船木誠哉, 萓野良樹, 村上靖宜, 上芳夫, 肖鳳超,伊藤桂一: 導波管スロットアンテナに装荷するFSSのトポロジー最適化に関する検討, 信学技報, エレクトロニクスシミュレーション研究会,EST2023-94 (2023.10)

- 船木誠哉, 萓野良樹, 村上靖宜, 上芳夫, 肖鳳超, 田中将樹, 伊藤桂一: 導波管スロットアンテナに装荷するFSSのトポロジー最適化を用いた設計と実測によるその特性評価, 信学論C, J108-C(4), 82-90 (2025.4)

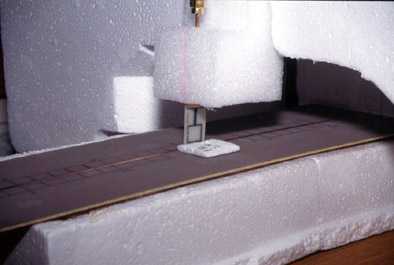

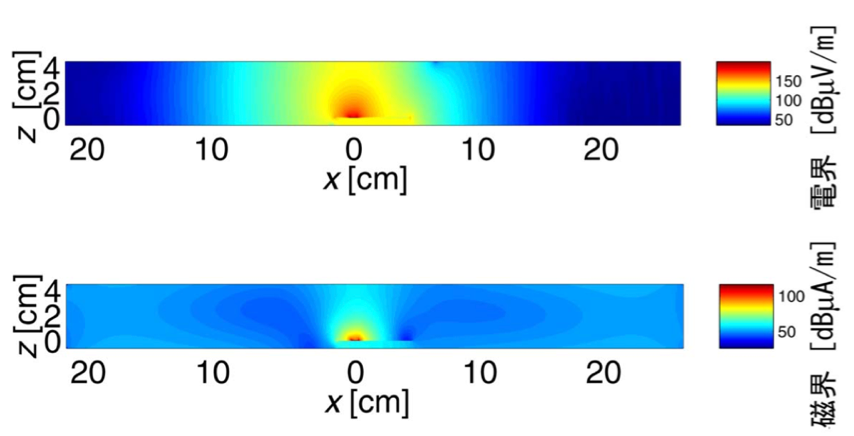

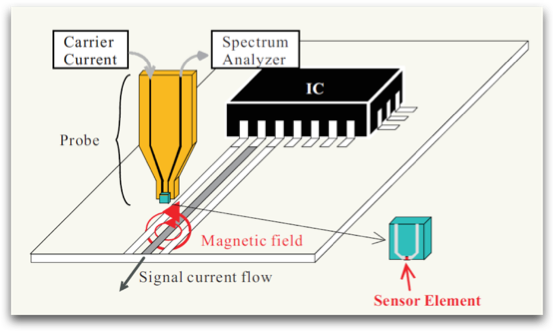

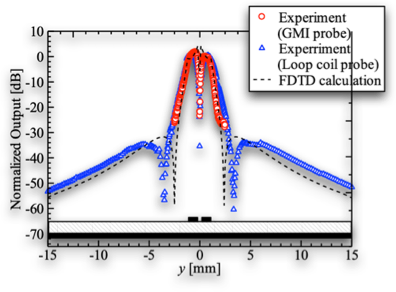

プリント回路基板上の信号配線の高周波信号の伝搬特性や,配線から放射される電磁波ノイズの放射メカニズムを解明するため,伝送線路理論や電磁界数値計算法であるFDTD法によるシミュレーション,そして実験によって検討しています.

左)ループコイル型磁界プローブによる近傍磁界の測定風景.右)FDTD法による電界,磁界分布の計算結果

屈曲部を有する差動伝送線路上の高周波信号伝搬のシミュレーション

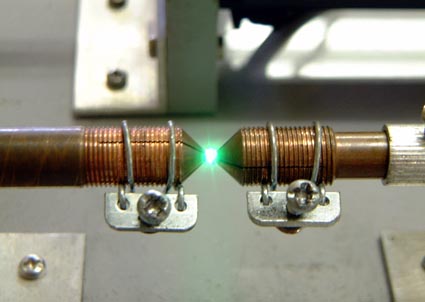

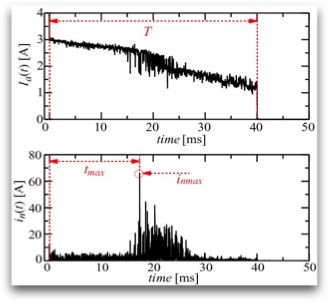

電気接点(コンタクト)は,電気回路の開閉または接触を機械的に行う電気的素子であり,電気が利用される限り必要とされるデバイスです.電気接点開離時に発生するアーク放電現象は接点の電気的特性の品質を劣化させ,また電子回路システムなどに誤動作を引き起こさせるような電磁雑音を発生します.このような弊害を抑え,さらには電気接点の信頼性を高めるためには,性能評価技術を確立し,アーク放電現象を実験的に解明することが必要です.

接点開離時におけるアーク放電現象のノイズ計測

左)銀系接点開離時に生じるアーク放電の様子,右上)電流波形,右下)電磁雑音

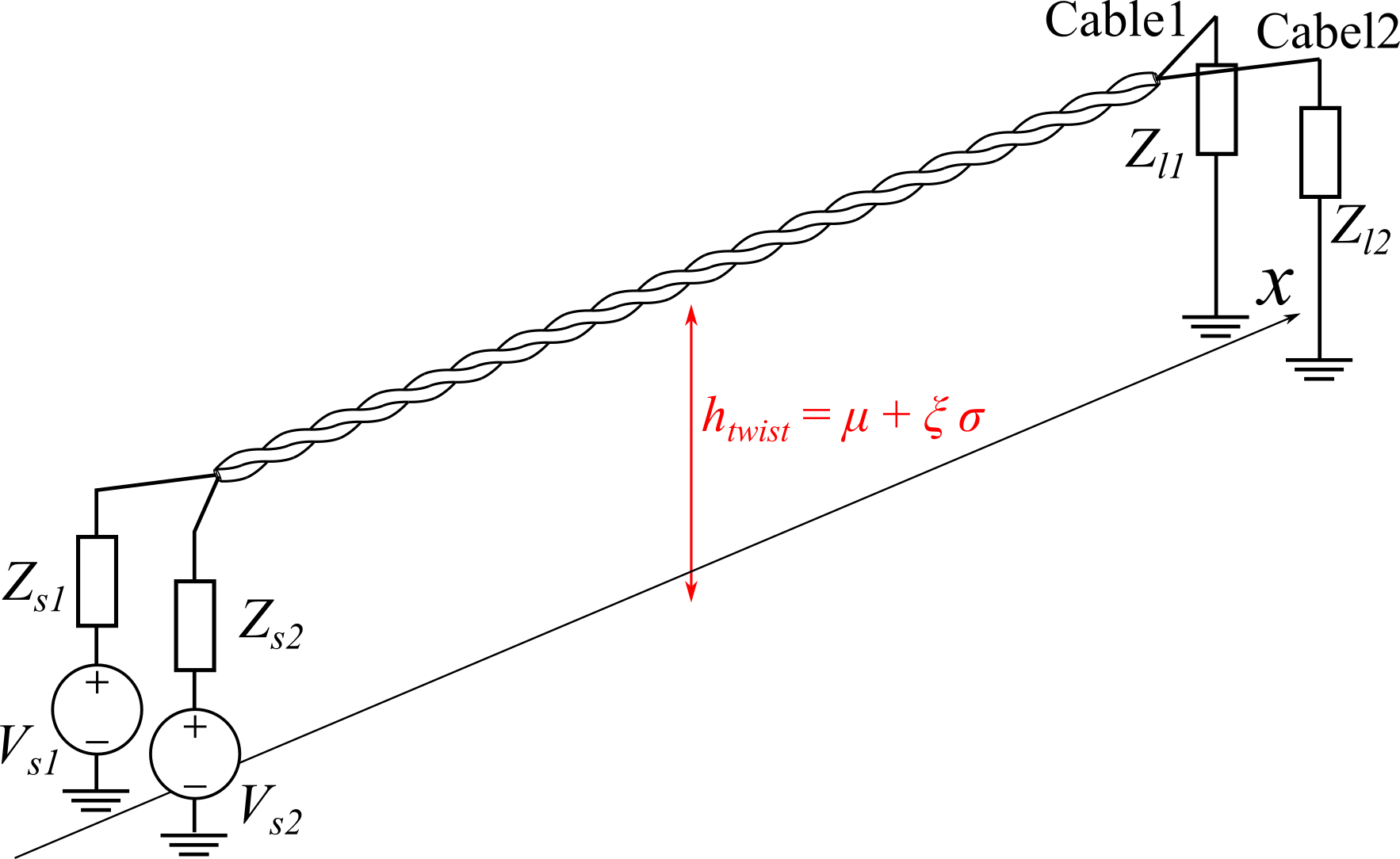

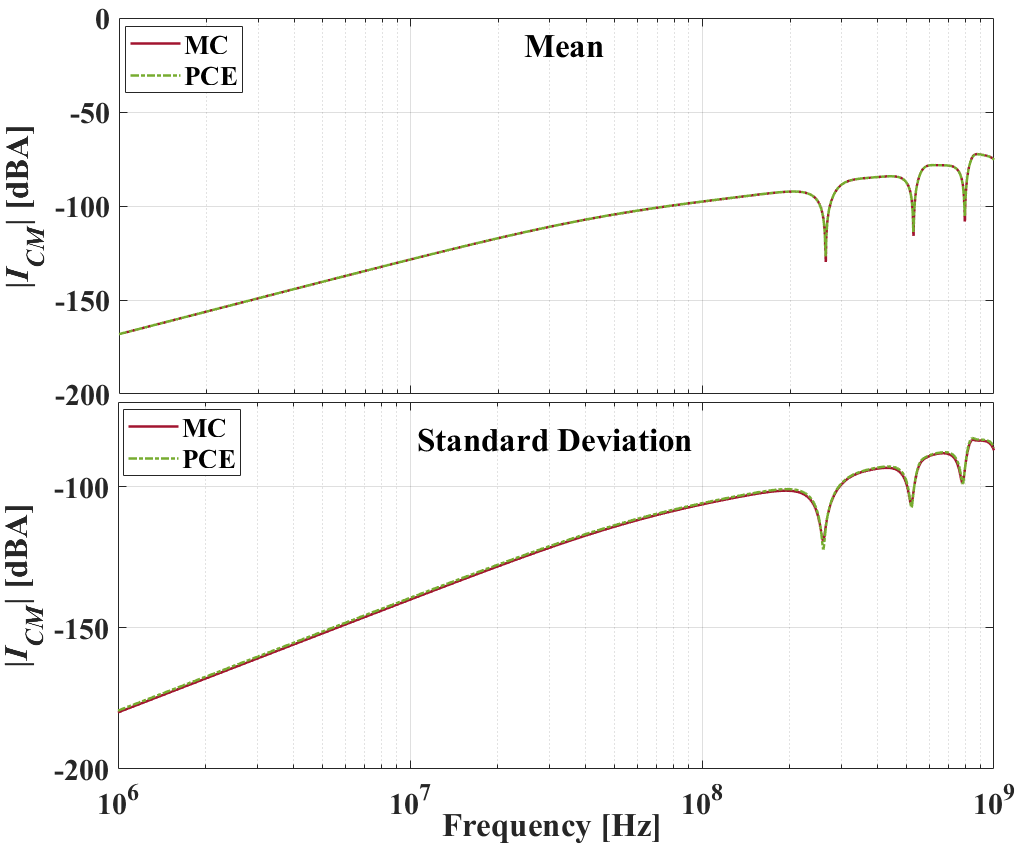

電子機器の設計や電磁両立性の評価では,線路の配置や製造公差などの要因の意図しない変動により電気的特性が変化してしまうため,統計的解析手法が必要となります. 従来法であるMonte Carlo(MC)法は高精度の統計情報を得られますが,計算効率が悪いです.この計算効率の改善のために提案されたのが,多項式カオス展開(Polynomial Chaos Expansion:PCE)に基づいた解析手法です. 本研究では,ツイストペア線路のような多線条不均一伝送線路に対する多項式カオス展開を用いた統計的解析手法について検討しています.

左)線路高がばらつくツイストペア線路モデル 右)遠端コモンモード電流の平均と標準偏差の比較結果

これまでにない電磁応答である負の群遅延特性を周期的な共振器と電磁結合部を設けた伝送線路構造により実現し,新しい広帯域分散遅延デバイスの開発を目指しています.

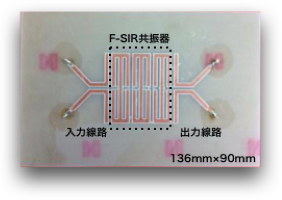

周期構造の実装例.左)プリント回路基板上.右)集積回路内

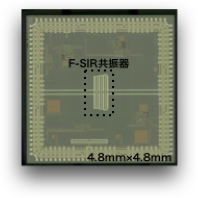

EMC診断用デバイスに応用することを目標として,線形な群遅延特性を持つ伝送線路の最適設計に取り組んでいます. 広帯域に渡って傾きが大きく線形性の優れた群遅延特性を持つ伝送線路を設計できれば,デバイスへの応用の幅も広がることが期待されます. 本研究では長さの違うCセクションを複数個接続したNon-commensurate構造をターゲットとしていますが,線路間隔にも自由度を与えることでより優れた群遅延特性を得られる可能性があります. 人工知能技術を用いた最適設計から,この可能性の実証と設計手段の確立を目指しています.

Non-commensurate構造の例

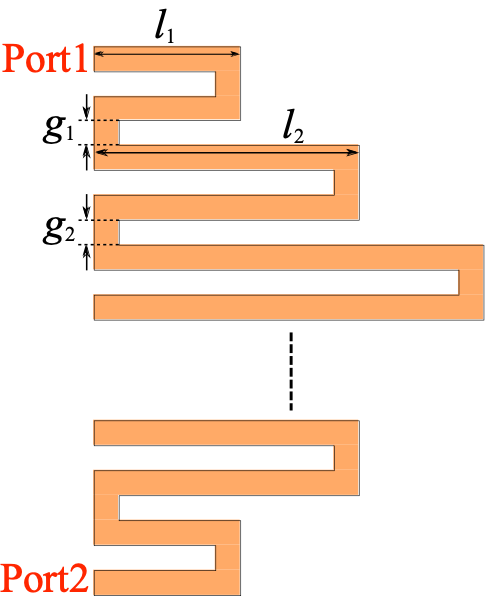

不要電磁波の発生,高周波信号の伝搬の状況を精度良く把握するためには,その計測手段として高空間分解能を有し,かつ高周波まで計測可能な磁界プローブの開発が必要になります. 磁性体と高周波キャリア電流を組み合わせ,磁気インピーダンス (Giant Magneto-Impedance: GMI)効果を利用した高周波キャリア型磁界プローブの開発と応用について検討しています.

左)MIプローブによる伝送線路の近傍磁界測定系.右)差動伝送線路直上の近傍磁界測定結果

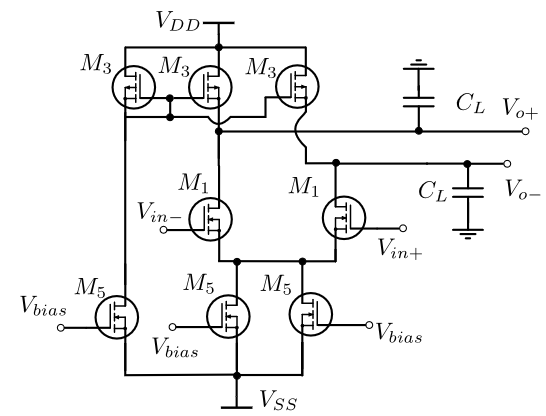

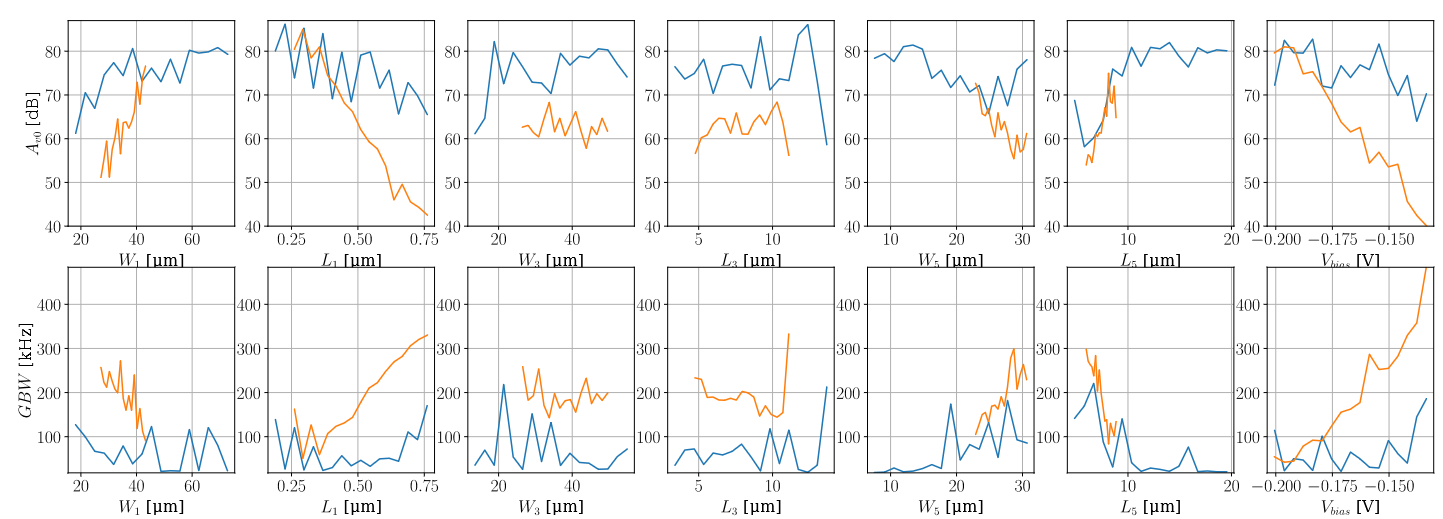

近年の電子機器の高速化に伴い,高周波信号においても信号品質を確保するために差動信号が幅広く利用されています. これらの差動信号は差動増幅器によって処理されます.この差動増幅器の性能はDC利得や利得帯域幅(GBW)などによって評価されますが,これらの性能は製造誤差によってばらつきが生じます. 本研究では,DC利得とGBWの2つのパラメータを例に取り,MOSFETのゲート幅やゲート長が変動する場合を考慮し,ある寸法範囲内であれば所望の性能が確保されるような「範囲解」を導出する,ロバストかつ実用的な設計手法を構築しました. 提案手法では,品質工学の考え方に基づき,多水準直交表(L289)を用いて効率的に設計パラメータを探索し,シミュレーションにはLTspiceを使用しました. また,品質工学ツールを用いることにより,大量のシミュレーション結果の収集と分析を自動化し,要因効果図を用いて入力の変動が性能へ与える影響を可視化しました. 最適化の過程でパラメータ範囲を段階的に絞り込み,最終的にDC利得とGBWの両性能が所定の要求値を満たす設計パラメータの範囲を得ることができました.

設計対象の差動増幅器

要因効果図(青線:初期設計範囲,橙線:絞り込み後「範囲解」)

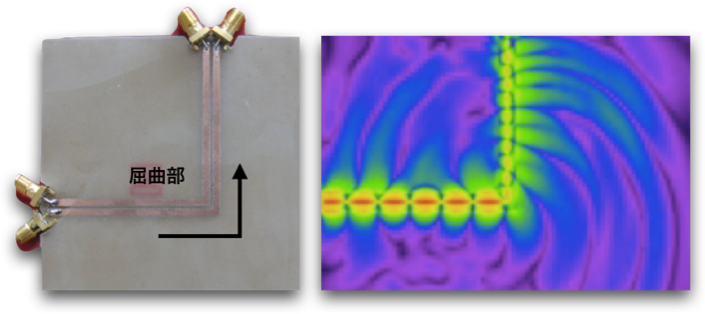

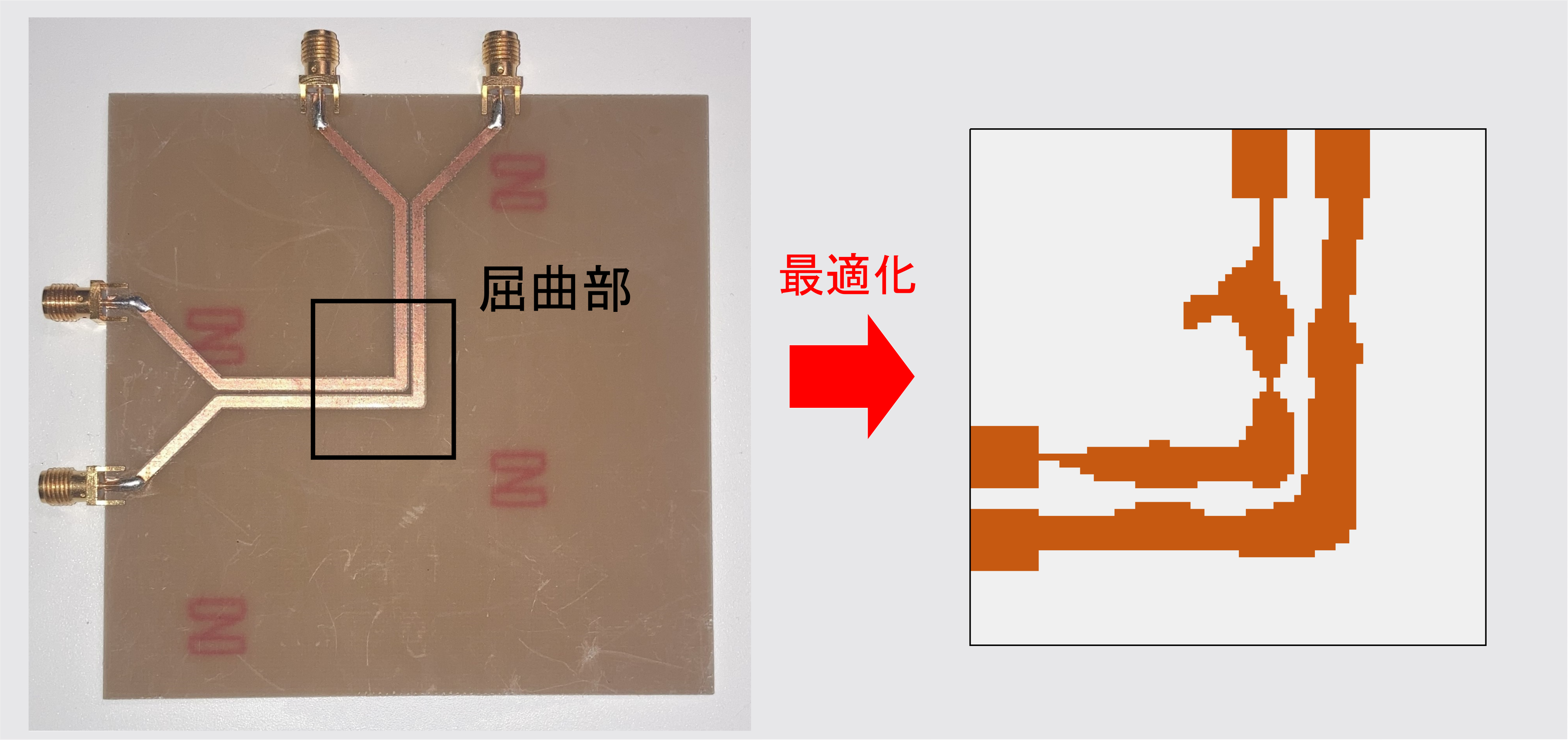

2本の信号線で伝送を行う差動伝送線路は,低電力で高速な伝送が可能なため,近年様々な電子機器に用いられています. しかし,屈曲部で2本の信号線の長さに差が生じるため,電磁ノイズが発生してしまいます. 電磁ノイズは他の電子機器に干渉し,誤作動を引き起こす恐れがあります. 一方,非常に自由度の高い最適設計手法としてトポロジー最適化があります.トポロジー最適化に遺伝的アルゴリズムなどの進化的手法を用いることで,既成概念に捉われない構造の自動設計が可能です. 本研究では,トポロジー最適化を差動伝送線路の屈曲部に適用することで,電磁ノイズ放射の少ない差動伝送線路構造の設計を目指しています.

差動伝送線路の屈曲部のトポロジー最適化結果の一例

近年の無線技術の発展の中で周波数選択膜(Frequency Selective Surface:FSS)の有効性が実証されており,様々な周波数帯の電磁波を分ける応用に活かされています. そこでFSSにより使用周波数帯外の雑音を遮断可能とすることにより,アンテナの受信感度の向上が期待できると考え,FSSを装荷した導波管スロットアンテナについて検討しています. 特に,形状設計に正規化ガウス関数ネットワーク(Normalized Gaussian Network:NGnet)を用いたトポロジー最適化を適用し,アンテナの性能が向上するFSSの設計,開発を目指しています.

左)導波管スロットアンテナ.右)スロット部分に装荷するFSSのトポロジー最適結果の一例(橙色部分が金属)